§ 86. ТИПЫ И КОНСТРУКЦИИ РАМ

Экипаж паровоза является основанием, на котором размещены котел, цилиндры и части движущего и парораспределительного механизмов. К экипажу относятся: рама, сцепные приборы, колесные пары с буксами, рессорное подвешивание и тележки.

Части экипажа испытывают большие нагрузки от действия продольных сил тяги паровоза, от веса всех его частей, от действия боковых сил и толчков, возникающих при движении паровоза по кривым неровностям рельсового пути (стыкам рельсов, стрелочным переводам). Особенно большие нагрузки испытывает рама как основной узел экипажа. Поэтому паровозные рамы должны обладать большой прочностью и жесткостью конструкции.

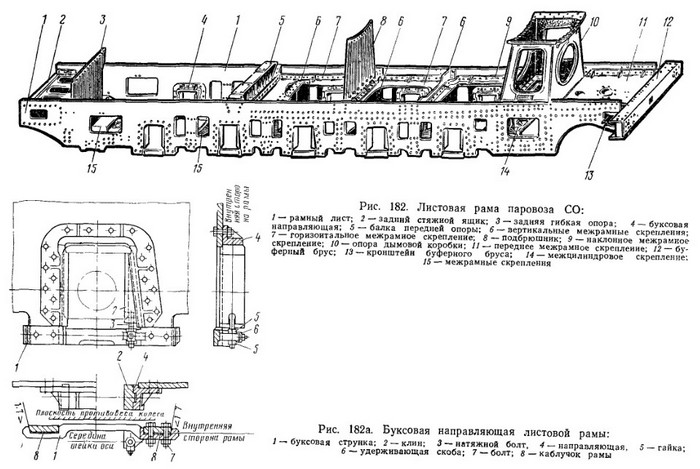

На паровозах применяют следующие типы рам: листовые, брусковые и цельнолитые. Листовые рамы. Паровозы малой мощности и ряд паровозов средней мощности (СО, Э, Су) имеют листовые рамы. Листовая рама паровоза СО (рис. 182), мало отличающаяся от рамы паровоза Э, состоит из двух параллельных листов / и нескольких вертикальных и горизонтальных межрамных скреплений: 6, 7, 9, 11, 14, 15. Впереди рама замыкается буферным брусом 12, а сзади — стяжным ящиком 2. Рамные листы изготовлены из листовой стали марки СтЗ толщиной 32 мм.

Листовые рамы. Паровозы малой мощности и ряд паровозов средней мощности (СО, Э, Су) имеют листовые рамы. Листовая рама паровоза СО (рис. 182), мало отличающаяся от рамы паровоза Э, состоит из двух параллельных листов / и нескольких вертикальных и горизонтальных межрамных скреплений: 6, 7, 9, 11, 14, 15. Впереди рама замыкается буферным брусом 12, а сзади — стяжным ящиком 2. Рамные листы изготовлены из листовой стали марки СтЗ толщиной 32 мм.

В рамных листах сделано по пять вырезов для размещения букс движущих осей. У каждого буксового выреза установлена направляющая 4, служащая для удержания и направления буксы.

В раме имеются также вырезы в месте привалки цилиндров, между буксовыми вырезами для доступа к рессорному подвешиванию, возле зольника и в месте установки заднего стяжного ящика. Буферный брус имеет коробчатое сечение и изготовлен из листовой стали. К рамным листам брус прикреплен при помощи литых кронштейнов 13, а посередине соединяется с рамой передним межрамным скреплением 11. Все рамные скрепления соединены с рамой и между собой точеными болтами с плотной посадкой — так называемыми призонными болтами. На межцилиндровом скреплении 15 установлена и соединена с ним литая опора дымовой коробки 10 котла. В нижней части рамы за межцилиндровым скреплением расположена шкворневая балка, к которой присоединено водило передней тележки. В верхней части рамы за межцилиндровым скреплением установлены наклонное скрепление 9, горизонтальное скрепление 7 и три вертикальных скрепления 6. Горизонтальное и накладное скрепления сварены из листов и угольников, а вертикальные — отлиты из стали.

В месте установки зольника для возможности его размещения между листами рамы два межрамных скрепления 15 установлены в нижней части рамы. У заднего горизонтального скрепления установлена литая балка 5, служащая передней опорой топки и одновременно межрамным скреплением. Эта балка имеет обработанные плоскости, на которые опираются скользуны, прикрепленные к каблучкам топочной рамы. Задняя гибкая опора топки 3 своим основанием прикреплена к поперечной балке, установленной в нижней части рамы. На среднем вертикальном межрамном скреплении помещена гибкая опора 8 цилиндрической части котла, так называемый подбрюшник.

Буксовая направляющая 4 (рис. 182а) представляет собой стальную отливку. П-образной формы с ребрами жесткости. По периметру выреза направляющая прикреплена к листу рамы при-зонными болтами диаметром 23—25 мм. Задняя плоскость буксовой направляющей сделана вертикальной, а передняя имеет уклон 1:10. Букса расположена между передней и задней плоскостями направляющей. Буксовые направляющие дают возможность раме перемещаться относительно букс в вертикальном направлении при колебаниях паровоза на рессорах. Широкие опорные поверхности буксовых направляющих воспринимают большие усилия, действующие от буксы на раму.

В нижней части буксовый вырез рамы укреплен буксовой стрункой 1, которая плотно пригнана к каблучкам рамы 8. Для обеспечения надежности этого соединения наружные грани каблучков рамы имеют уклон 17 и струнки ставят с натягом 5—6 мм. Струнка прикреплена к раме при помощи четырех болтов 7 диаметром 26 мм.

У передней наклонной плоскости буксовой направляющей поставлен клин 2, который служит для укрепления и регулирования установки буксы в буксовой направляющей. На паровозах с листовой рамой клинья поставлены у передней плоскости направляющей. Такое расположение клиньев принято для предохранения буксовой направляющей от износа, так как при работе паровоза больше изнашивается передняя ее плоскость.

Буксовый клин удерживается в вырезе и регулируется натяжным болтом 3, головка которого входит в отверстие клина, а стержень пропущен через отверстие в утолщении буксовой струнки. При помощи гаек 5 клин можно поднимать или опускать, изменяя таким образом зазоры между буксой и плоскостями буксовой направляющей. Для предохранения гаек от самопроизвольного отвертывания служит скоба 6. На части паровозов в порядке модернизации были поставлены самоустанавливающиеся буксовые клинья.

Листовые рамы паровозов имеют ряд серьезных недостатков. Сравнительно тонкие полотнища рамных листов требуют большого количества межрамных скреплений для придания раме жесткости в горизонтальной плоскости. Межрамные скрепления загромождают раму, усложняют ее конструкцию и затрудняют осмотр деталей экипажа в эксплуатации. Постановка буксовых направляющих и межрамных скреплений требует большого количества болтов с плотной посадкой, утяжеляет раму, удорожает постройку и ремонт паровоза и в то же время снижает надежность эксплуатации его из-за возможного при большом количестве соединений ослабления болтов.

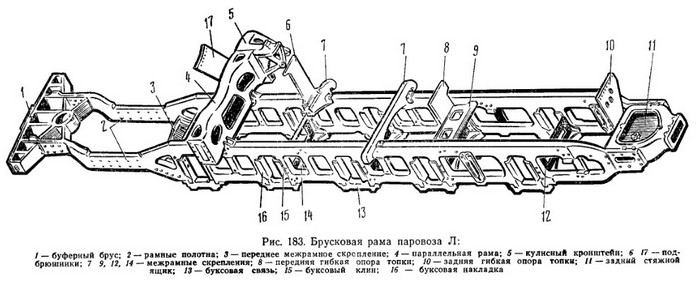

Брусковые рамы. Начиная с 1931 г. на паровозе ФД, а также на паровозах Л, ЛВ, П36, Еа, Ем стали применять брусковые рамы, которые не имеют указанных выше недостатков. Брусковая рама обладает большей жесткостью в горизонтальной плоскости и не требует большого количества межрамных скреплений. Вследствие большой толщины рамного полотна (80—140 мм) отпадает необходимость в установке буксовых направляющих; высота рамы меньше, что позволяет удобнее разместить рессорное подвешивание.

Примером брусковой рамы может служить рама паровоза Л (рис. 183), состоящая из двух полотен, соединенных между собой межрамными скреплениями. Толщина каждого полотна рамы равна 140 мм и расположены они на расстоянии 1000 лги одно от другого. (Полотно брусковой рамы паровоза ФД имеет толщину 125 мм; паровозов Еа и Ем— 127 мм; паровоза П36— 140 мм).

Примером брусковой рамы может служить рама паровоза Л (рис. 183), состоящая из двух полотен, соединенных между собой межрамными скреплениями. Толщина каждого полотна рамы равна 140 мм и расположены они на расстоянии 1000 лги одно от другого. (Полотно брусковой рамы паровоза ФД имеет толщину 125 мм; паровозов Еа и Ем— 127 мм; паровоза П36— 140 мм).

Большая толщина рамных листов позволила увеличить размеры вырезов в раме. Большие вырезы обеспечивают размещение в них рессор и балансиров и облегчают доступ в межрамное пространство для осмотра и ремонта. В передней и задней частях, где рама испытывает меньшие напряжения, толщина рамных полотен составляет 60 и 70 мм. Полотна рамы прокатывают из мартеновской стали с содержанием углерода 0,25—0,33% по ГОСТ 6612—53.

Преимуществом брусковой рамы является также и то, что при небольшой высоте ее представляется возможным применять массивные блочные цилиндры. Для установки блока цилиндров в полотнах рамы 2 сделаны специальные посадочные места. Сзади цилиндрового блока расположено переднее межрамное скрепление 3, которое одновременно служит для присоединения водила передней тележки и установки тормозного вала.

Между первой и второй сцепными осями на раме установлена параллельная рама( балка) 4, к которой прикреплены кулисные кронштейны 5. Одновременно она является межрамным креплением. Между второй, третьей и четвертой осями поставлены нижние скрепления 14 и верхние 7. За четвертой осью установлено скрепление 9, которое одновременно является основанием передней гибкой опоры 8 топки. Сзади пятой оси также установлено межрамное скрепление 12.

Последним межрамным скреплением является задний стяжной ящик 11, имеющий отверстия для вставки шкворней тяг сцепления и место для установки буфера. К заднему стяжному ящику прикреплена задняя гибкая опора топки 10. На параллельной балке закреплены две гибкие опоры (подбрюшники) 17. Все межрамные скрепления, буферный брус и стяжной ящик отлиты из стали марки 20ЛП или 25ЛП и укреплены призонными болтами с конусностью Г-200.

На паровозах с брусковой рамой, имеющих заднюю поддерживающую тележку, главная рама заканчивается за последней сцепной осью. К заднему концу главной рамы прикрепляют на болтах так называемый хвостовик. У паровоза П36 хвостовик рамы цельнолитой стальной, где заодно с полотнами его отлиты: передняя опора топки, опоры задней тележки и стяжной ящик. Цельнолитой хвостовик паровоза ЛВ значительно короче, чем у паровоза П36; вместе с хвостовиком отлит стяжной ящик, поперечные скрепления с упором, ограничивающим отклонение рамы задней тележки, и с гнездами для установки стаканов увеличителя сцепного веса.

На паровозе ФД хвостовик рамы сделан в виде полотен толщиной 57 мм, у которых в месте соединения с рамой поставлено межрамное скрепление, служащее основанием для передней опоры топки, а сзади установлен литой стяжной ящик, на котором укреплена задняя гибкая опора топки.

Буксовая связь (струнка) 7 брусковой рамы паровоза Л (рис. 184) представляет собой массивную балку, ширина которой равна толщине рамного полотна. Толщина связи в средней части равна 80 мм. Каблучки рамы, имеющие двусторонний уклон 1:12, входят в соответствующие выемки связи. При этом связи должны быть поставлены с натягом. К раме буксовая связь прикреплена шпильками 2 и болтами 1 с гайками, контргайками и предохранительными шплинтами. Связи первой оси, испытывающие большие напряжения, укреплены двумя шпильками и четырьмя болтами, связи остальных осей — двумя шпильками и двумя болтами. Связь, укрепляющие болты и шпильки ведущей оси, как и буксовый вырез, имеют большие размеры по сравнению с остальными осями. Изготовляют связи из стали марки Ст5 или из стали 25ЛП.

В брусковой раме отсутствуют буксовые направляющие, поэтому для предохранения от износа лобовых поверхностей буксовых вырезов рамы ставят сменные накладки 6 и клинья 4. В отличие от листовой рамы клинья здесь ставят у задней поверхности буксового выреза. При помощи натяжного болта 5 и гайки можно изменять положение клина и регулировать продольный зазор между буксой и рамой, возмещая износ накладки, клина и буксовых наличников.

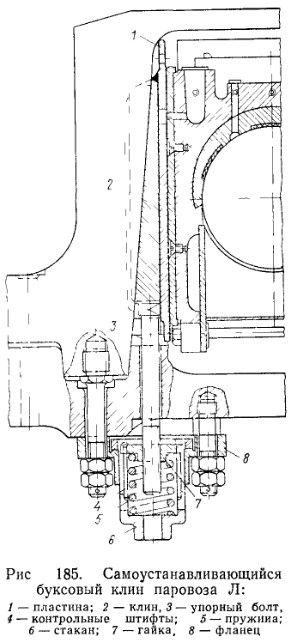

Для улучшения работы буксового узла и своевременного устранения зазора, возникающего между буксой и рамой, ряд серий паровозов (П36, Л, Еа, Ем, ФД) оборудованы самоустанавливающи-мися буксовыми клиньями (рис. 185). Буксовый клин 2 через упорный болт 3 и гайку 7 постоянно прижат к вырезу рамы и пластине 1 пружиной 5, установленной в стакане 6’. Стакан удерживается фланцем 8, который прикреплен при помощи шпилек и гаек к буксовой связи. Когда зазор между контрольными штифтами 4 и нижней кромкой паза стакана 6 превысит установленную предельную величину, при помощи ключа стакан поворачивают, опуская тем самым гайку 7 вниз и поднимая пружину, которая прижимает клин кверху.

Для улучшения работы буксового узла и своевременного устранения зазора, возникающего между буксой и рамой, ряд серий паровозов (П36, Л, Еа, Ем, ФД) оборудованы самоустанавливающи-мися буксовыми клиньями (рис. 185). Буксовый клин 2 через упорный болт 3 и гайку 7 постоянно прижат к вырезу рамы и пластине 1 пружиной 5, установленной в стакане 6’. Стакан удерживается фланцем 8, который прикреплен при помощи шпилек и гаек к буксовой связи. Когда зазор между контрольными штифтами 4 и нижней кромкой паза стакана 6 превысит установленную предельную величину, при помощи ключа стакан поворачивают, опуская тем самым гайку 7 вниз и поднимая пружину, которая прижимает клин кверху.

Цельнолитые рамы. На некоторых сериях паровозов применена цельнолитая рама, которая представляет собой крупную стальную отливку, где за одно целое отлиты: полотна рамы, межрамные скрепления, блок цилиндров с опорой дымовой камеры, буферный брус, задний стяжной ящик, кронштейны для рессорных балансиров и тормозных подвесок и опоры тормозного вала.

Преимуществом цельнолитой рамы является отсутствие болтовых соединений и значительное сокращение монтажных и ремонтных работ. Дефекты и трещины цельнолитой рамы легко устраняют электросваркой. Цельнолитую раму имеет часть паровозов Еа и Е« (см. рис. 115).

На всех паровозах для повышения безопасности движения впереди устанавливают путеочистители, прикрепляемые к буферному брусу или раме. На многих паровозах путеочистители сделаны в виде металлической конструкции, сваренной из уголкового железа и труб, или оглиты из стали. Такие путеочистители установлены на паровозах ЛВ, Л, П36 и др.

На пассажирских паровозах, кроме того, установлено устройство для сбрасывания с рельсов мелких предметов во избежание наезда колесной пары передней тележки на эти предметы и схода с рельсов. Кронштейн сварной конструкции этого устройства крепят к буксам тележки. На расстоянии 20—30 мм от рельса на кронштейне закрепляют резиновую пластину, которая удаляет с рельсов камни и другие встречающиеся посторонние предметы.

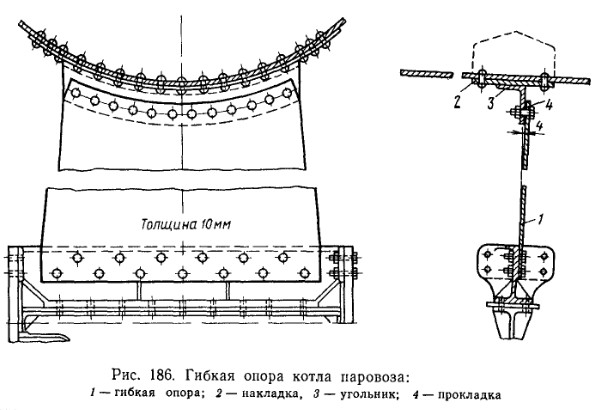

Под цилиндрической частью котла поставлено несколько гибких опор (подбрюшников). Количество их колеблется от одной до трех. Для укрепления гибкой опоры 1 (рис. 186) на паровозах СО н Э к барабану цилиндрической части приклепывают накладку 2, а к накладке приваривают угольник 3. Лист гибкой опоры вверху при помощи точеных болтов прикреплен к угольнику, а внизу — к межрамному скреплению. Гибкие опоры повышают жесткость рамы в вертикальной плоскости за счет цилиндрической части котла, что необходимо при подъеме паровоза, особенно с брусковой рамой.

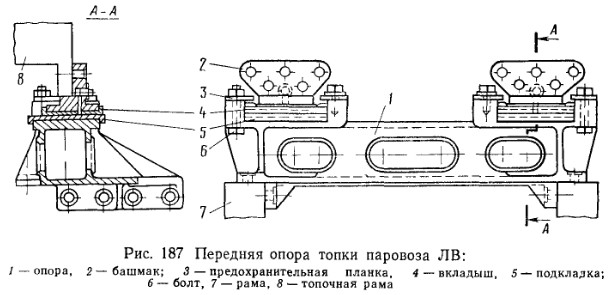

Под цилиндрической частью котла поставлено несколько гибких опор (подбрюшников). Количество их колеблется от одной до трех. Для укрепления гибкой опоры 1 (рис. 186) на паровозах СО н Э к барабану цилиндрической части приклепывают накладку 2, а к накладке приваривают угольник 3. Лист гибкой опоры вверху при помощи точеных болтов прикреплен к угольнику, а внизу — к межрамному скреплению. Гибкие опоры повышают жесткость рамы в вертикальной плоскости за счет цилиндрической части котла, что необходимо при подъеме паровоза, особенно с брусковой рамой. Передняя скользящая опора топки паровоза Л В (рис. 187) размещена на раме между 4-й и 5-й движущими осями. В поперечном сечении опора 1 имеет коробчатую форму с развитием привалочных поверхностей вдоль рамы. К раме опора прикреплена десятью коническими болтами размером МЗО. К приливам (каблучкам) топочной рамы укреплены два стальных башмака 2, нижней частью которые опираются на вкладыши 4, лежащие на подкладках 5, помещенных в гнезда опоры. Смазывание трущихся поверхностей скользящей опоры производится от централизованной системы ‘»ерез отверстия в башмаках и во вкладышах. Около гнезд под башмаки па приливах опоры поставлены предохранительные планки 3, укрепленные болтами 6. Вкладыши 4 изготовлены из стали марки СтЗ с последующей цементацией и закалкой, подкладки 5 —из стали марки Ст5 с закалкой. Площадь прилегания подкладок к гнезду опоры и вкладышей к башмакам должна быть не менее 50% опорной поверхности.

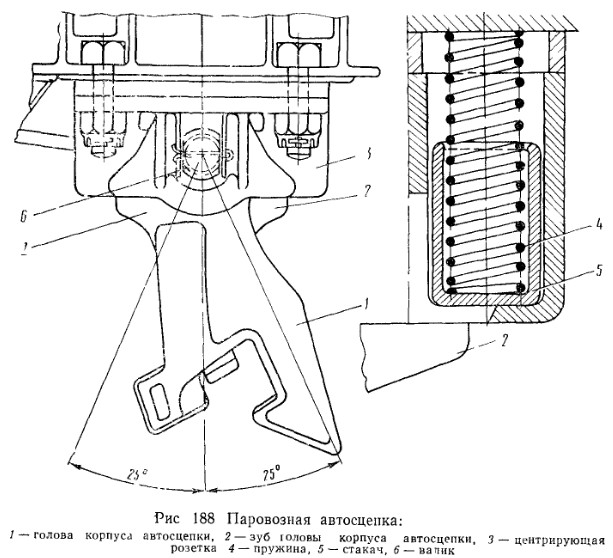

Передняя скользящая опора топки паровоза Л В (рис. 187) размещена на раме между 4-й и 5-й движущими осями. В поперечном сечении опора 1 имеет коробчатую форму с развитием привалочных поверхностей вдоль рамы. К раме опора прикреплена десятью коническими болтами размером МЗО. К приливам (каблучкам) топочной рамы укреплены два стальных башмака 2, нижней частью которые опираются на вкладыши 4, лежащие на подкладках 5, помещенных в гнезда опоры. Смазывание трущихся поверхностей скользящей опоры производится от централизованной системы ‘»ерез отверстия в башмаках и во вкладышах. Около гнезд под башмаки па приливах опоры поставлены предохранительные планки 3, укрепленные болтами 6. Вкладыши 4 изготовлены из стали марки СтЗ с последующей цементацией и закалкой, подкладки 5 —из стали марки Ст5 с закалкой. Площадь прилегания подкладок к гнезду опоры и вкладышей к башмакам должна быть не менее 50% опорной поверхности. Голова корпуса автосцепки 1 шарнирно прикреплена к центрирующей розетке 3 при помощи валика 6 таким образом, что голова может отклоняться в каждую сторону на 25°. Это необходимо при проходе паровоза по кривым участкам пути. Голова корпуса автосцепки паровоза сцепляется с головой корпуса автосцепки вагона. Более подробное описание устройства и действия автосцепки приведено в главе 21.

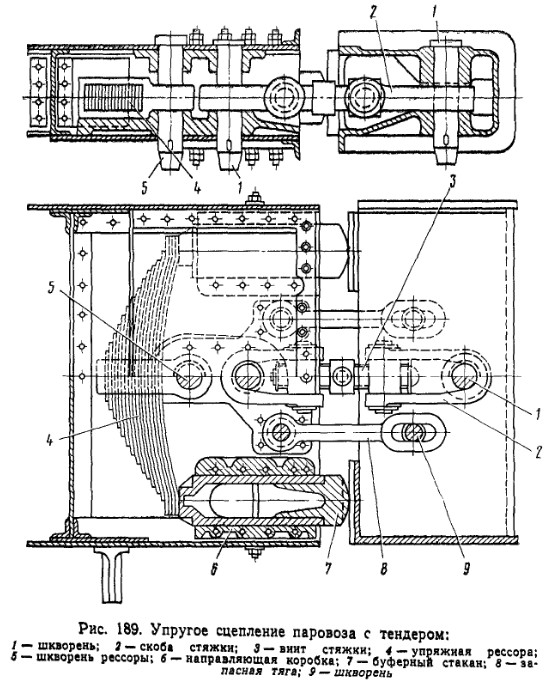

Голова корпуса автосцепки 1 шарнирно прикреплена к центрирующей розетке 3 при помощи валика 6 таким образом, что голова может отклоняться в каждую сторону на 25°. Это необходимо при проходе паровоза по кривым участкам пути. Голова корпуса автосцепки паровоза сцепляется с головой корпуса автосцепки вагона. Более подробное описание устройства и действия автосцепки приведено в главе 21. Соединение паровоза с тендером осуществляется при помощи упругого или жесткого сцепления. Упругое (винтовое) сцепление (рис. 189) имеет следующее устройство. В стяжном ящике паровоза и в стяжном ящике тендера установлены шкворни 1, на которые надета винтовая стяжка, состоящая из двух скоб 2 с гайками и двустороннего винта 3. За стяжкой, в стяжном ящике тендера, установлена листовая упряжная рессора 4. Хомут рессоры имеет проушину, через которую пропущен шкворень 5, удерживающий рессору.

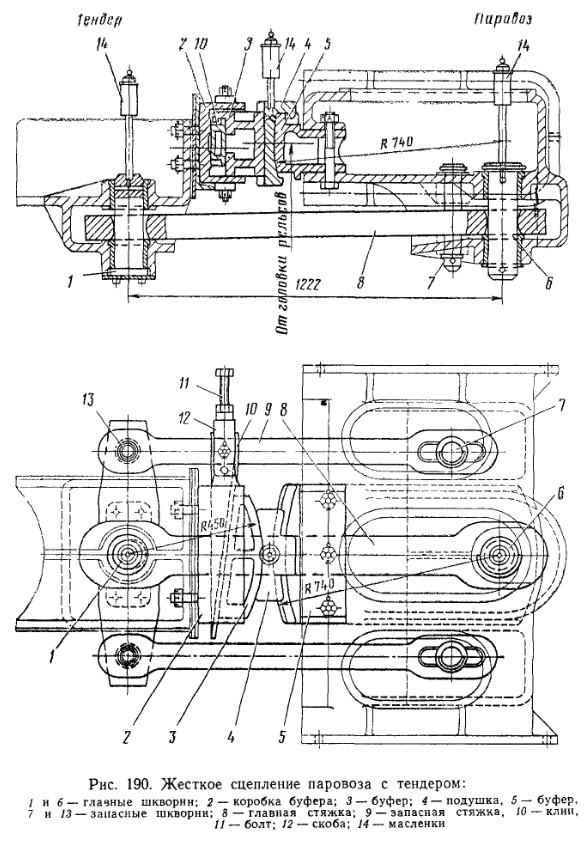

Соединение паровоза с тендером осуществляется при помощи упругого или жесткого сцепления. Упругое (винтовое) сцепление (рис. 189) имеет следующее устройство. В стяжном ящике паровоза и в стяжном ящике тендера установлены шкворни 1, на которые надета винтовая стяжка, состоящая из двух скоб 2 с гайками и двустороннего винта 3. За стяжкой, в стяжном ящике тендера, установлена листовая упряжная рессора 4. Хомут рессоры имеет проушину, через которую пропущен шкворень 5, удерживающий рессору. Между стяжным ящиком паровоза и стяжным ящиком тендера установлены главная (рабочая) стяжка 8 и две запасные стяжки 9. Главная стяжка удерживается шкворнями би/, которые установлены в отверстиях стальных отливок стяжных ящиков, а запасные стяжки —- шкворнями 7 и 13.

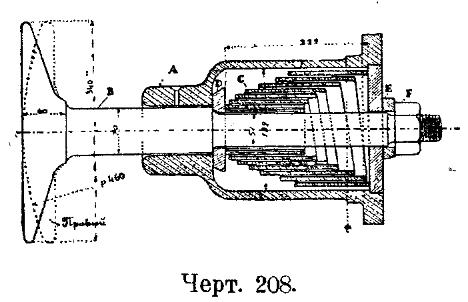

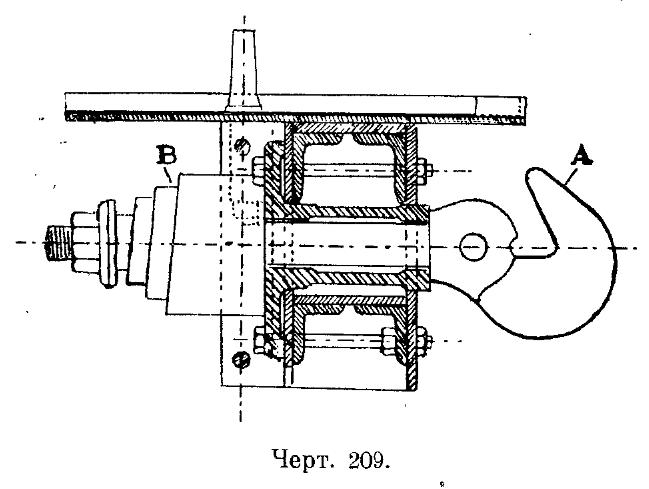

Между стяжным ящиком паровоза и стяжным ящиком тендера установлены главная (рабочая) стяжка 8 и две запасные стяжки 9. Главная стяжка удерживается шкворнями би/, которые установлены в отверстиях стальных отливок стяжных ящиков, а запасные стяжки —- шкворнями 7 и 13. На черт. 208 представлен такой буфер, состоящий из буферного стакана Л, шпингтона с тарелкой В, спиральной рессоры С, шайбы под рессору В, шайбы и гайки с контргайкой Е. Буфер прикрепляется своим стаканом к наружной поверхности буферного бруса рамы повозки. Тяговой прибор, передающий усилия тяги, состоит из двух крюков с тягами, тягового аппарата и гибкой винтовой стяжки. Простейшая конструктивная форма тяговсго прибора, применяемая на паровозах и тендерах, а за границей и на вагонах, представляет сочетание упряжного крюка с тягой Л, спиральной рессоры В, и винтовой стяжки С. Тяга крюка проходит через отверстие в буферном брусе и передает усилие на пружину шайбой и гайкой с контргайкой (черт. 209).

На черт. 208 представлен такой буфер, состоящий из буферного стакана Л, шпингтона с тарелкой В, спиральной рессоры С, шайбы под рессору В, шайбы и гайки с контргайкой Е. Буфер прикрепляется своим стаканом к наружной поверхности буферного бруса рамы повозки. Тяговой прибор, передающий усилия тяги, состоит из двух крюков с тягами, тягового аппарата и гибкой винтовой стяжки. Простейшая конструктивная форма тяговсго прибора, применяемая на паровозах и тендерах, а за границей и на вагонах, представляет сочетание упряжного крюка с тягой Л, спиральной рессоры В, и винтовой стяжки С. Тяга крюка проходит через отверстие в буферном брусе и передает усилие на пружину шайбой и гайкой с контргайкой (черт. 209).

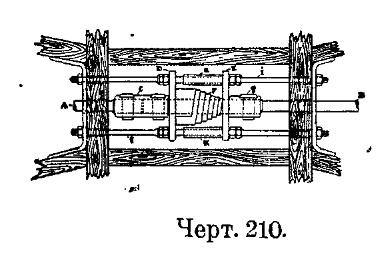

Аппарат помещен в центре вагона в прямоугольном пространстве, образуемом аппаратными и внутренними продольными брусьями рамы вагона. В этой сквозной упряжи обе тяги крюков А и В соединены между собою двух-дырочной муфтой С. Шайбы D и Е передающие давление на коническую спиральную рессору F от муфт двухдырочной С и однодырочной G, направляются двумя болтами I соединяющими аппаратные брусья рамы. На болтах I надеты муфты К, ограничивающие сжатие пружины и, следовательно, величину передаваемого на нее усилия.

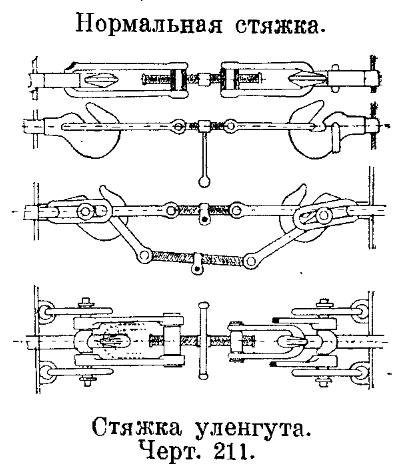

Аппарат помещен в центре вагона в прямоугольном пространстве, образуемом аппаратными и внутренними продольными брусьями рамы вагона. В этой сквозной упряжи обе тяги крюков А и В соединены между собою двух-дырочной муфтой С. Шайбы D и Е передающие давление на коническую спиральную рессору F от муфт двухдырочной С и однодырочной G, направляются двумя болтами I соединяющими аппаратные брусья рамы. На болтах I надеты муфты К, ограничивающие сжатие пружины и, следовательно, величину передаваемого на нее усилия. Винтовая гибкая стяжка состоит из винта с нарезкой в разные стороны от средины его, двух гаек с цапфами, двух скоб, надетых на эти цапфы, и рукоятки для свинчивания стяжки. Стяжка помимо усиления претерпела и некоторые конструктивные изменения. Несмотря на постоянно идущее переоборудование русского подвижного состава на наиболее сильную стяжку, еще и до сих пор все четыре типа стяжки находятся в работе. На черт. 211 показаны типы стяжек нормальной и Уленгута.

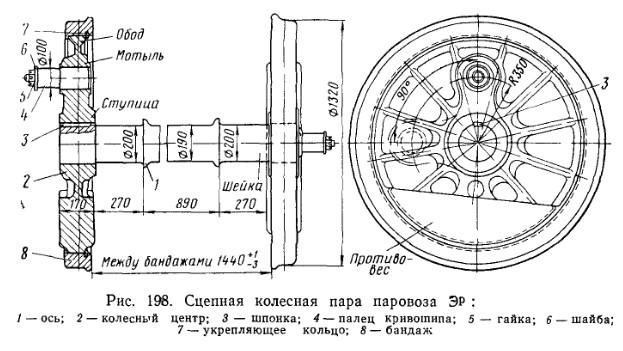

Винтовая гибкая стяжка состоит из винта с нарезкой в разные стороны от средины его, двух гаек с цапфами, двух скоб, надетых на эти цапфы, и рукоятки для свинчивания стяжки. Стяжка помимо усиления претерпела и некоторые конструктивные изменения. Несмотря на постоянно идущее переоборудование русского подвижного состава на наиболее сильную стяжку, еще и до сих пор все четыре типа стяжки находятся в работе. На черт. 211 показаны типы стяжек нормальной и Уленгута. На рис. 198 изображена сцепная колесная пара паровоза Эр. На ось 1, изготовленную из специальной осевой стали, напрессованы гидравлическим прессом колесные центры 2. Часть оси, на которую напрессован колесный центр, называют подступичной частью. На следующую за подступичной частью шейку оси устанавливают буксу. С внутренней стороны шейки оси имеют упорные борты, ограничивающие перемещение букс. Шейки-тщательно обрабатывают и накатывают роликами для образования гладкой и прочной поверхности. Шпонки 3 предназначены для фиксации положения колесных центров один относительно другого, что необходимо для сохранения заданного угла между кривошипами.

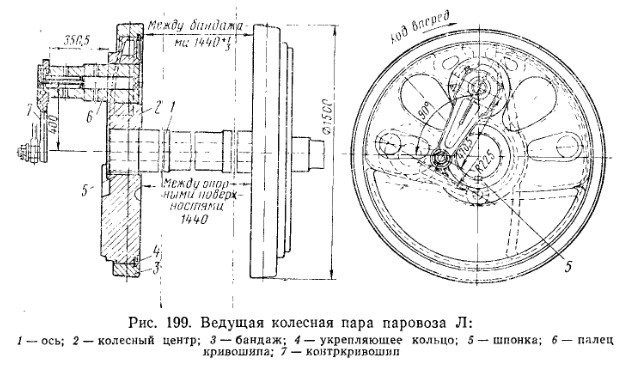

На рис. 198 изображена сцепная колесная пара паровоза Эр. На ось 1, изготовленную из специальной осевой стали, напрессованы гидравлическим прессом колесные центры 2. Часть оси, на которую напрессован колесный центр, называют подступичной частью. На следующую за подступичной частью шейку оси устанавливают буксу. С внутренней стороны шейки оси имеют упорные борты, ограничивающие перемещение букс. Шейки-тщательно обрабатывают и накатывают роликами для образования гладкой и прочной поверхности. Шпонки 3 предназначены для фиксации положения колесных центров один относительно другого, что необходимо для сохранения заданного угла между кривошипами. Конструкция колесных пар более современного паровоза Л (рис. 199) несколько отличается от колесной пары паровоза Эр. Диаметр движущих колес паровоза Л равен 1500 мм, тогда как у паровоза Эр — 1320 мм. Ввиду того что паровоз Л обладает большей силой тяги, чем паровоз Эр, элементы колесных пар паровоза Л имеют ббльшие размеры.

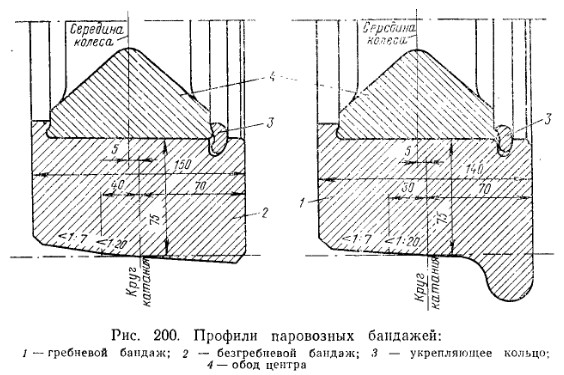

Конструкция колесных пар более современного паровоза Л (рис. 199) несколько отличается от колесной пары паровоза Эр. Диаметр движущих колес паровоза Л равен 1500 мм, тогда как у паровоза Эр — 1320 мм. Ввиду того что паровоз Л обладает большей силой тяги, чем паровоз Эр, элементы колесных пар паровоза Л имеют ббльшие размеры. Причинами преждевременного и неравномерного износа бандажей паровоза являются главным образом боксование, появляющееся при нарушении сцепления колес с рельсами, и периодическое проскальзывание колес, которое происходит вследствие наличия увеличенных зазоров в сопрягаемых деталях движущего механизма и экипажа, а также неточности сборки. Поэтому для увеличения срока службы бандажей очень важно не допускать образования больших зазоров и перекосов в соединениях деталей машины и экипажа.

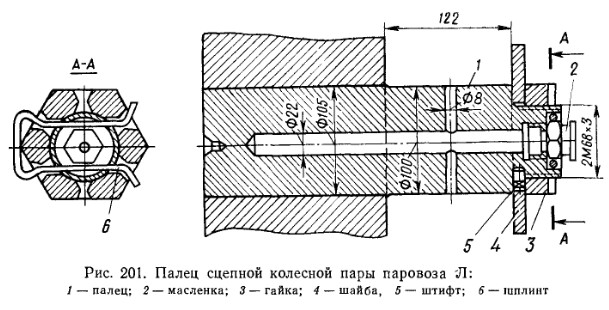

Причинами преждевременного и неравномерного износа бандажей паровоза являются главным образом боксование, появляющееся при нарушении сцепления колес с рельсами, и периодическое проскальзывание колес, которое происходит вследствие наличия увеличенных зазоров в сопрягаемых деталях движущего механизма и экипажа, а также неточности сборки. Поэтому для увеличения срока службы бандажей очень важно не допускать образования больших зазоров и перекосов в соединениях деталей машины и экипажа. Палец сцепной колесной пары представляет собой ступенчатый цилиндр с двумя различными диаметрами (рис. 201). Крепление шайб пальцев, удерживающих головки дышел, кроме способа, показанного на рис. 198 и 201, производят также при помощи длинного болта, пропущенного сквозь палец и укрепленного корончатой гайкой со шплинтом. На многих паровозах ввиду значительного приближения пальца первой оси к ползуну и параллели крепление шайбы сделано утопленным в пальце (паровозы Л, Еа, ФД и др.) или шайбу изготовляют за одно целое с болтом (в виде грибка), который проходит через палец и укреплен гайкой с внутренней стороны (паровозы Э, СО).

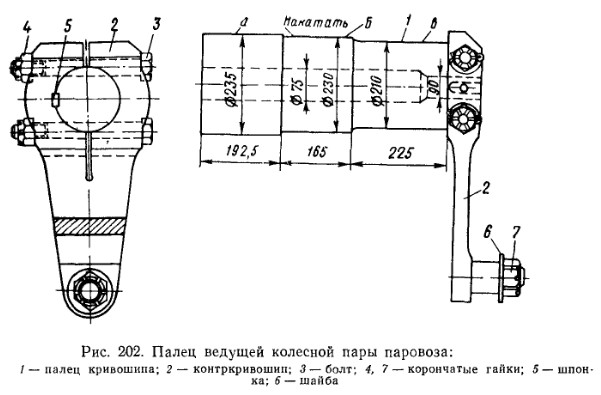

Палец сцепной колесной пары представляет собой ступенчатый цилиндр с двумя различными диаметрами (рис. 201). Крепление шайб пальцев, удерживающих головки дышел, кроме способа, показанного на рис. 198 и 201, производят также при помощи длинного болта, пропущенного сквозь палец и укрепленного корончатой гайкой со шплинтом. На многих паровозах ввиду значительного приближения пальца первой оси к ползуну и параллели крепление шайбы сделано утопленным в пальце (паровозы Л, Еа, ФД и др.) или шайбу изготовляют за одно целое с болтом (в виде грибка), который проходит через палец и укреплен гайкой с внутренней стороны (паровозы Э, СО). Палец ведущей колесной пары паровоза (рис. 202) имеет три части различного диаметра: а — подступичная часть под запрессовку в колесный центр; б — шейка центрового дышла ив — шейка поршневого дышла. Для уменьшения веса пальца внутри него сделано центральное сверление. Палец 1 имеет хвостовик, на котором насажен съемный контркривошип 2, закрепленный на хвостовике пальца двумя болтами 3 с корончатой гайкой 4. Кроме того, для надежности соединения поставлена шпонка 5. Контркривошип имеет палец для головки кулисной тяги, которая удерживается шайбой 6 и корончатой гайкой 7.

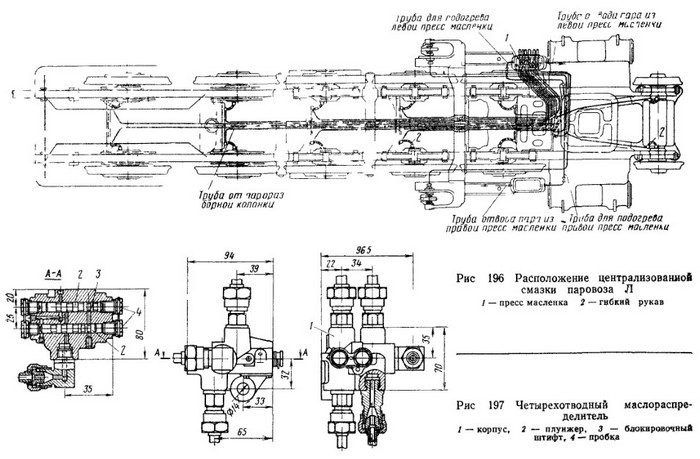

Палец ведущей колесной пары паровоза (рис. 202) имеет три части различного диаметра: а — подступичная часть под запрессовку в колесный центр; б — шейка центрового дышла ив — шейка поршневого дышла. Для уменьшения веса пальца внутри него сделано центральное сверление. Палец 1 имеет хвостовик, на котором насажен съемный контркривошип 2, закрепленный на хвостовике пальца двумя болтами 3 с корончатой гайкой 4. Кроме того, для надежности соединения поставлена шпонка 5. Контркривошип имеет палец для головки кулисной тяги, которая удерживается шайбой 6 и корончатой гайкой 7. Расположение централизованной смазки букс паровоза Л представлено на рис. 196 С левой стороны паровоза, у цилиндра, на кронштейне установлена пресс-масленка на 14 выводов Маслопроводные трубки, идущие от пресс-масленки, собраны в пучок, который изолирован войлоком и мешковиной, заключен в металлический кожух и проложен вдоль паровоза между рамами Для про грева пучка маслопроводных трубок в центре его пропущена паровая трубка, идущая от пароразборной колонки и затем проходящая в пресс-масленку для ее прогрева.

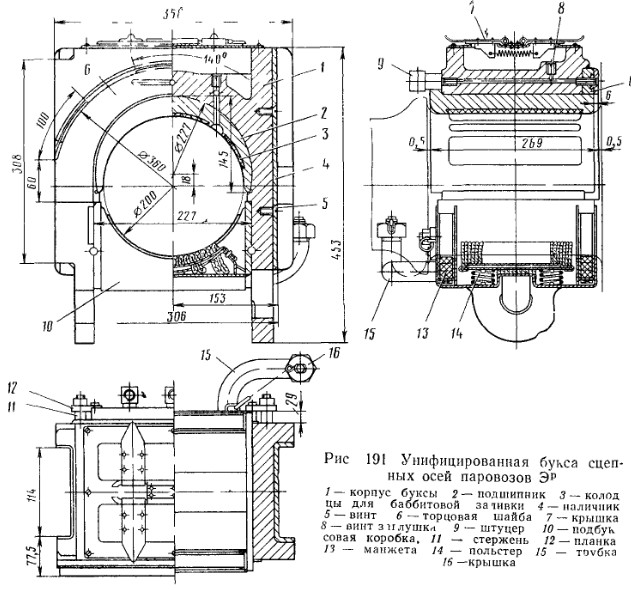

Расположение централизованной смазки букс паровоза Л представлено на рис. 196 С левой стороны паровоза, у цилиндра, на кронштейне установлена пресс-масленка на 14 выводов Маслопроводные трубки, идущие от пресс-масленки, собраны в пучок, который изолирован войлоком и мешковиной, заключен в металлический кожух и проложен вдоль паровоза между рамами Для про грева пучка маслопроводных трубок в центре его пропущена паровая трубка, идущая от пароразборной колонки и затем проходящая в пресс-масленку для ее прогрева. Унифицированная букса сцепных осей паровозов Э (рис. 191) имеет стальной корпус 1 П-образной формы, отлитый из стали марки 25ЛШ. Внутренняя поверхность корпуса обработана по радиусу с образованием в нижней части уступов. В это место запрессовывают под давлением 8—15 Т полукруглый бронзовый подшипник 2, который упирается своими нижними кромками в уступы корпуса. Подшипник отливают из бронзы марки ОЦСНЗ-7-5-1, а для лучшей приработки к шейке на его рабочей поверхности сделаны колодцы 3, залитые баббитом марки БК. Подшипник пригоняют к шейке оси по краске, причем площадь прилегания должна быть не менее 60%.

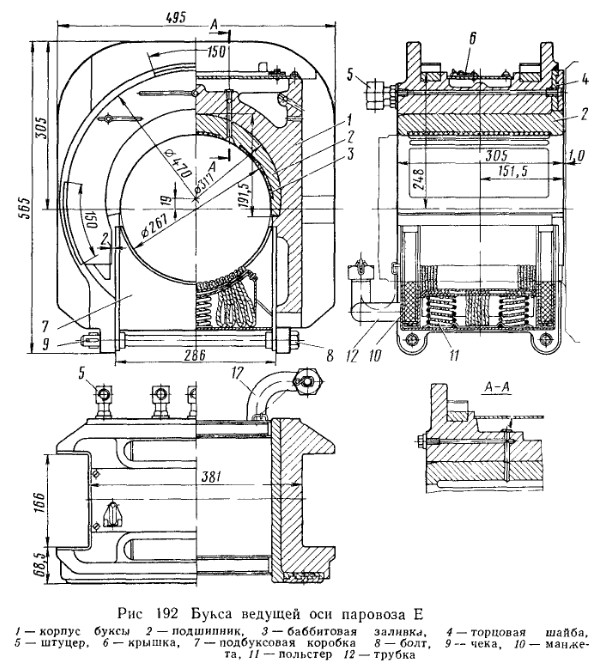

Унифицированная букса сцепных осей паровозов Э (рис. 191) имеет стальной корпус 1 П-образной формы, отлитый из стали марки 25ЛШ. Внутренняя поверхность корпуса обработана по радиусу с образованием в нижней части уступов. В это место запрессовывают под давлением 8—15 Т полукруглый бронзовый подшипник 2, который упирается своими нижними кромками в уступы корпуса. Подшипник отливают из бронзы марки ОЦСНЗ-7-5-1, а для лучшей приработки к шейке на его рабочей поверхности сделаны колодцы 3, залитые баббитом марки БК. Подшипник пригоняют к шейке оси по краске, причем площадь прилегания должна быть не менее 60%. Унифицированная' букса паровозов Еа, Ем и Емв (рис. 192) также имеет стальной литой корпус 1 и подшипник 2, который может быть бронзовым с заливкой колодцев 3 баббитом или армированным. У армированного подшипника корпус стальной литой или штампованный, армировка — бронза марки ОЦСНЗ-7-5-1 с заливкой колодцев баббитом БК. Так как у паровозов Еа, Ем и Емв брусковая рама и в буксовых вырезах имеются чугунные накладки, у букс отсутствуют бронзовые наличники.

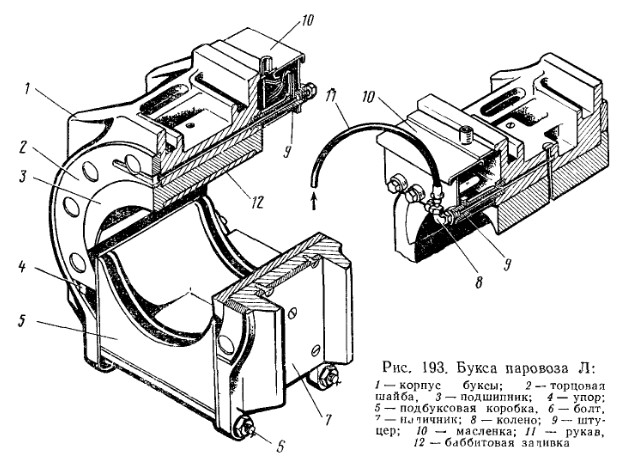

Унифицированная' букса паровозов Еа, Ем и Емв (рис. 192) также имеет стальной литой корпус 1 и подшипник 2, который может быть бронзовым с заливкой колодцев 3 баббитом или армированным. У армированного подшипника корпус стальной литой или штампованный, армировка — бронза марки ОЦСНЗ-7-5-1 с заливкой колодцев баббитом БК. Так как у паровозов Еа, Ем и Емв брусковая рама и в буксовых вырезах имеются чугунные накладки, у букс отсутствуют бронзовые наличники. Букса паровоза Л (рис. 193) имеет бронзовый или стальной армированный подшипник 3 с колодцами для баббитовой заливки

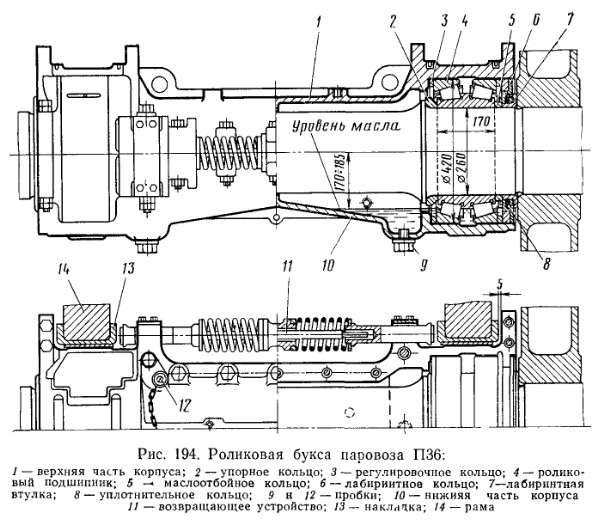

Букса паровоза Л (рис. 193) имеет бронзовый или стальной армированный подшипник 3 с колодцами для баббитовой заливки На рис. 194 показана роликовая букса движущей оси пассажирского паровоза П36. Корпус буксы представляет собой массивную отливку из стали марки 35ЛП, охватывающую обе шейки оси и состоящую из верхней части 1 и нижней части 10, которые соединены между собой болтами. Помимо своего основного назначения, корцус буксы служит резервуаром для смазки, которая заливается через отверстие, закрываемое пробкой 12 с масломером. Спуск загрязненной смазки производят через отверстие, закрытое пробкой 9.

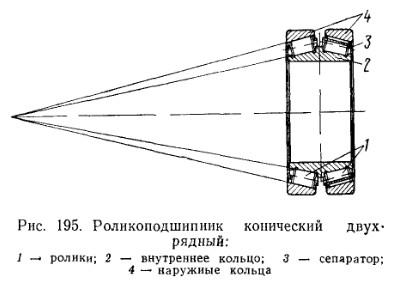

На рис. 194 показана роликовая букса движущей оси пассажирского паровоза П36. Корпус буксы представляет собой массивную отливку из стали марки 35ЛП, охватывающую обе шейки оси и состоящую из верхней части 1 и нижней части 10, которые соединены между собой болтами. Помимо своего основного назначения, корцус буксы служит резервуаром для смазки, которая заливается через отверстие, закрываемое пробкой 12 с масломером. Спуск загрязненной смазки производят через отверстие, закрытое пробкой 9. Роликоподшипник конический двухрядный ЦКБ-541 К (рис. 195), применяемый в буксах паровозов, имеет два ряда конических роликов 1, внутреннее кольцо 2 с внутренним диаметром 260 мм, которое насаживается на шейку оси с натягом 0,03—0,065 мм, сепаратор 3, удерживающий ролики, и два наружных кольца 4, устанавливаемых в корпусе буксы по напряженной посадке. Ширина подшипника 170 мм.

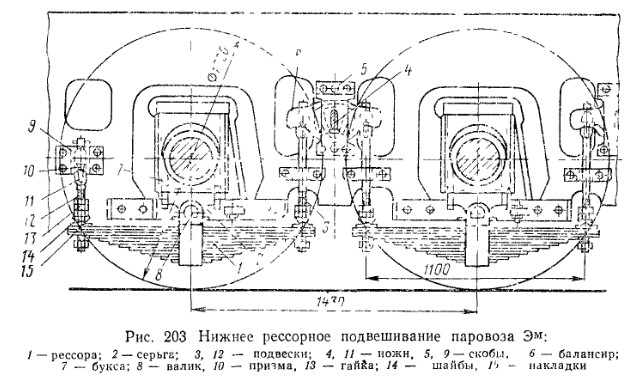

Роликоподшипник конический двухрядный ЦКБ-541 К (рис. 195), применяемый в буксах паровозов, имеет два ряда конических роликов 1, внутреннее кольцо 2 с внутренним диаметром 260 мм, которое насаживается на шейку оси с натягом 0,03—0,065 мм, сепаратор 3, удерживающий ролики, и два наружных кольца 4, устанавливаемых в корпусе буксы по напряженной посадке. Ширина подшипника 170 мм. Примером нижнего рессорного подвешивания может служить рессорное подвешивание паровозов Эм (рис. 203). Рессора 1 при помощи валика 8 подвешена на серьге 2, установленной в проушинах буксы 7. Вес от рамы через подвески 12 и 3 передается на концы рессоры. Подвески имеют на концах резьбу и гайки 13, которыми они опираются через подкладки на рессору; при помощи их регулируют натяжение рессоры.

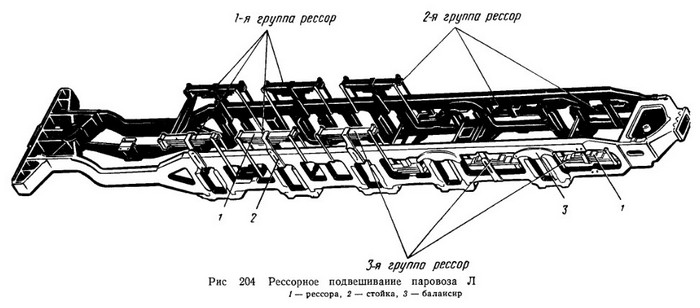

Примером нижнего рессорного подвешивания может служить рессорное подвешивание паровозов Эм (рис. 203). Рессора 1 при помощи валика 8 подвешена на серьге 2, установленной в проушинах буксы 7. Вес от рамы через подвески 12 и 3 передается на концы рессоры. Подвески имеют на концах резьбу и гайки 13, которыми они опираются через подкладки на рессору; при помощи их регулируют натяжение рессоры. На паровозе Л (рис. 204) рессоры первых трех колесных пар размещены над рамой и установлены на буксах при помощи стоек 2. Рессоры 4-й и 5-й осей помещены в вырезах рамы и соединены балансирами 3, опирающимися на буксы.

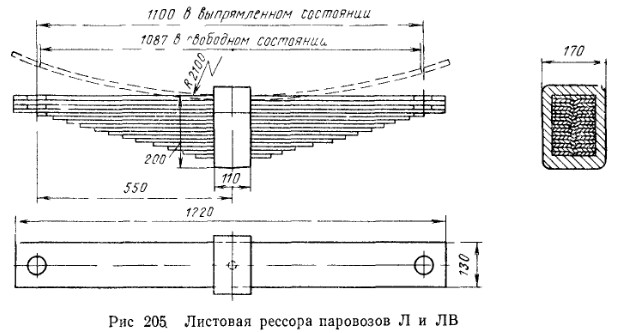

На паровозе Л (рис. 204) рессоры первых трех колесных пар размещены над рамой и установлены на буксах при помощи стоек 2. Рессоры 4-й и 5-й осей помещены в вырезах рамы и соединены балансирами 3, опирающимися на буксы. У паровозов последней постройки при верхнем и комбинированном рессорном подвешивании рессоры имеет более простую конструкцию Рессора паровозов Л и ЛВ (рис. 205) изготовлена из Iладкой (нежелобчатой) рессорной стали марки 55С2 размером 130X10 мм. В рессоре 17 листов, на концах в коренных листах сделаны небольшие отверстия для постановки рессорных накладок. Для предупреждения смещения листов в центральной части каждого листа сделано углубление на 4 мм в виде лунки Хомут ставят без прострожки рессорных листов и без постановки прокладки

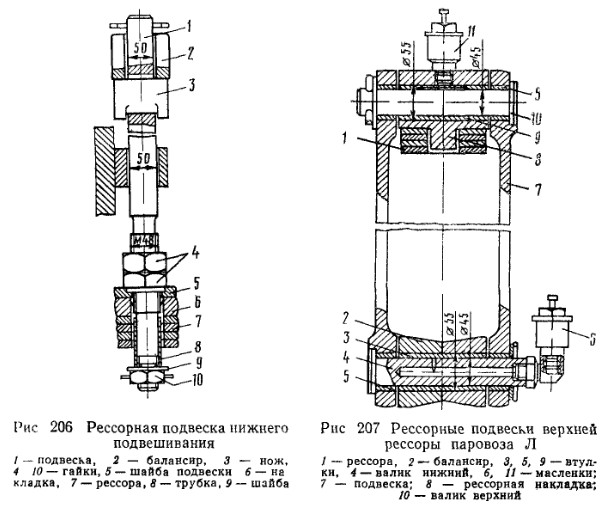

У паровозов последней постройки при верхнем и комбинированном рессорном подвешивании рессоры имеет более простую конструкцию Рессора паровозов Л и ЛВ (рис. 205) изготовлена из Iладкой (нежелобчатой) рессорной стали марки 55С2 размером 130X10 мм. В рессоре 17 листов, на концах в коренных листах сделаны небольшие отверстия для постановки рессорных накладок. Для предупреждения смещения листов в центральной части каждого листа сделано углубление на 4 мм в виде лунки Хомут ставят без прострожки рессорных листов и без постановки прокладки ессорная подвеска паровоза ФД, имеющего верхнее подвешивание, состоит из хомута и двух подвесок, соединенных валиком Хомут надет на конец рессоры, а подвески охватывают с обеих сторон полотно рамы. Нижние концы подвесок имеют отверстия, куда вставлен нож, на который опирается конец балансира В хомут вставлен вкладыш, опирающийся на накладку рессоры Для предупреждения износа хомута в отверстие под валик запрессована втулка

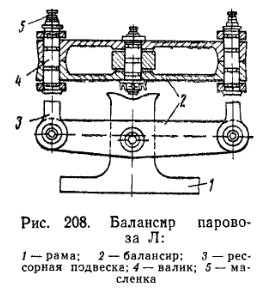

ессорная подвеска паровоза ФД, имеющего верхнее подвешивание, состоит из хомута и двух подвесок, соединенных валиком Хомут надет на конец рессоры, а подвески охватывают с обеих сторон полотно рамы. Нижние концы подвесок имеют отверстия, куда вставлен нож, на который опирается конец балансира В хомут вставлен вкладыш, опирающийся на накладку рессоры Для предупреждения износа хомута в отверстие под валик запрессована втулка Балансир паровоза Л (рис. 208) изготовлен штамповкой. Он состоит из двух половин и в отличие от других паровозов соединен с рессорными подвесками и рамой валиками. Для уменьшения износа соединений рессорного подвешивания рессорные валики паровозов Л, ЛВ, П36 смазывают полужидкой смазкой, запрессовываемой в полость валика через масленки, установленные на торцах. Оттуда смазка по смазочным отверстиям поступает на поверхность валика.

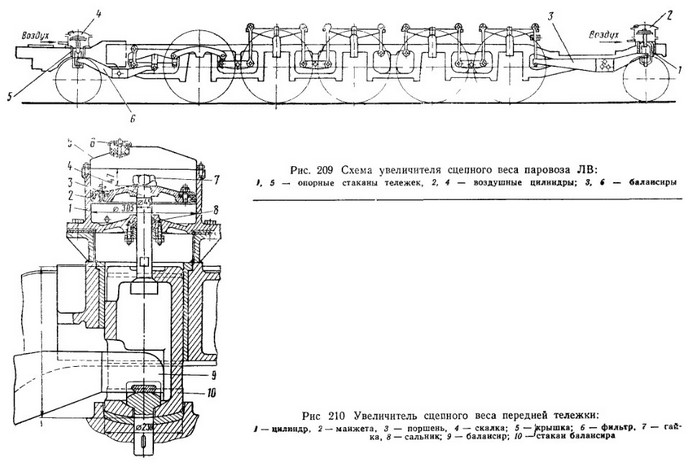

Балансир паровоза Л (рис. 208) изготовлен штамповкой. Он состоит из двух половин и в отличие от других паровозов соединен с рессорными подвесками и рамой валиками. Для уменьшения износа соединений рессорного подвешивания рессорные валики паровозов Л, ЛВ, П36 смазывают полужидкой смазкой, запрессовываемой в полость валика через масленки, установленные на торцах. Оттуда смазка по смазочным отверстиям поступает на поверхность валика. Увеличитель сцепного веса разработан конструкторами Ворошиловградского паровозостроительного завода и применен на паровозе Л В (рис. 209). Над опорным стаканом 1 передней тележки установлен воздушный цилиндр 2, а над опорными стаканами 5 задней тележки установлены два воздушных цилиндра 4, Скалки цилиндров соединены с опорными стаканами тележек, на которые опираются концы продольных балансиров 3 и 6.

Увеличитель сцепного веса разработан конструкторами Ворошиловградского паровозостроительного завода и применен на паровозе Л В (рис. 209). Над опорным стаканом 1 передней тележки установлен воздушный цилиндр 2, а над опорными стаканами 5 задней тележки установлены два воздушных цилиндра 4, Скалки цилиндров соединены с опорными стаканами тележек, на которые опираются концы продольных балансиров 3 и 6.